9月のオーディオブック・リーダー養成講座のお知らせ

オーディオブック制作のアイ文庫では、長く聴き継がれるハイクオリティのオーディオブックの制作と、唯一無二の表現者としての読み手の育成をおこなっています。

日程の都合がつかない方は、個人セッションも受け付けていますので、気軽にお問い合わせください。

★次世代オーディオブック・リーダー養成講座

声優/ナレーター/朗読者のためのステップアップ講座

申込みはこちら

【概要】

オーディオブックの読みや収録についてのノウハウとトレーニング法を一日で集中講義します。

その後1〜2か月のトレーニング期間をおいて最終収録実習をおこないます。

【詳細】

(1)集中講座

以下の日程で開催される一日集中講義を受講していただきます。

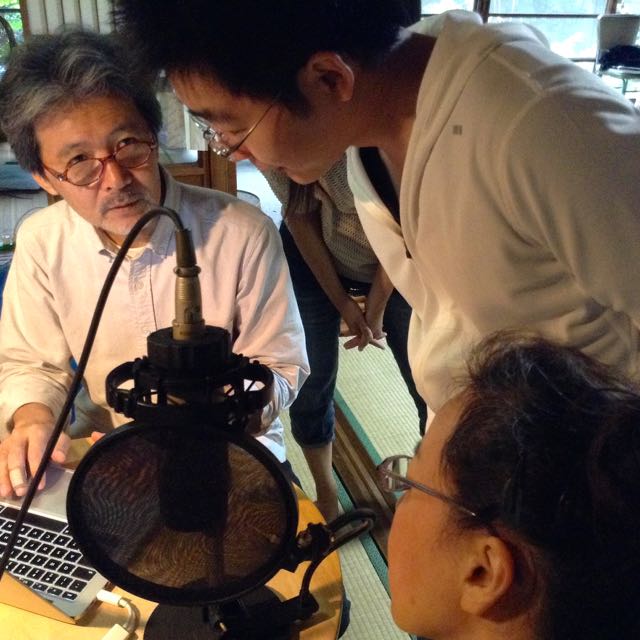

とても居心地のいい世田谷の築78年の古民家で、一日じっくり学んでいただきます。

◎日時 2013年9月29日(日)13:00〜19:00

◎場所 羽根木の家(世田谷区/京王井の頭線新代田駅からゆっくり歩いて4分)

◎受講料 33,000円

※集中講座の日程が合わない方のために、個人セッションも受けつけています。ご都合のよい日時に個別受講が可能です。ご相談ください。

(2)トレーニング

収録用の作品を選び、(1)の内容の習得と(3)にむけての1〜2か月間のトレーニング期間を設けます。

期間中は、メールによる指導と面談(またはスカイプ、希望者のみ)で習得状況をチェックします。質問等も自由です。

理解度や技術レベルによっては現代朗読協会のワークショップに参加していだくこともあります(参加費免除)。

(3)最終収録実習

アイ文庫のスタジオにて収録実践をおこないます。

収録後、数日以内に評価結果をご連絡いたします。

その結果を受けて、

A) アイ文庫オーディオブックの本収録へと進む

B) 現代朗読協会での実習を継続(ゼミ生登録)する

C) 独立して自主制作

という選択肢をご自分でえらんでいただきます。

【本講座の特徴】

オーディオブックリーダー(朗読者)は、ナレーターでもアナウンサーでもなく、声優でもない、新しい声のジャンルです。

オーディオブックの朗読にチャレンジしてみたいと思っている人が多いなか、その読みや収録についてのノウハウをしっかりとアドバイスしてくれる場所はそう多くありません。

そんななかで、アイ文庫は、今後も長くネットコンテンツとして流通していくに耐えるクオリティを持ったオーディオブックの制作とリーダーの育成にあたっています。

単なる音読コンテンツではなく、「朗読作品」としてのオーディオブックを読める人を育てることが目的です。

文芸朗読、詩曲集、教科書朗読、英語朗読などで業界随一のクオリティと実績を持つアイ文庫のオーディオブック・ディレクターが指導にあたります。

ただ読むだけではない、情報伝達のみにとどまらない、「表現」の域にまで踏みこんだクオリティの高いオーディオブック収録ができるハイレベルなリーダー(朗読者)の育成をめざします。数多くの実践的なノウハウを盛りこんだプログラムで予定しています。

アイ文庫のツイッターも参考にしてください。