げろきょ徳島ツアーレポート(初日)

2012年7月15日。

現代朗読協会は徳島市での特別ワークショップをおこなうべく、東京から徳島に向かった。

午前8時すぎ、羽田空港集合。

メンバーは野々宮卯妙、なお、そしてきゃたおかだが、きゃたおかさんは一便先に徳島入りしている。

いざ3人でANA便に乗りこみ、徳島に向かうも、旅情もなにもなく、ひと眠りどころかサービスされた飲み物をあわただしく飲んだらもう徳島空港に向けて降下を始めていた。

近い、近すぎる。

空港ではロビーに先着していたきゃたおかさんと、徳島のげろきょメンバーのたるとさんが出迎えてくれた。

たるとさんとはもう3、4年くらいの付き合いになるのだが、ネット経由ではなく実際に生身で会うのはなんとこれが初めて。

もちろん、初めて会った気はしないのだが。

たるとさんのご主人が車を出してくれていて、ご主人の運転で徳島市内へと向かう。

広々とした海の風景、川、なだらかな山と緑、そして芋畑、蓮畑、梨園などの風景がとても気持ちいい。

住宅も密集していなくて、落ち着いた雰囲気だ。

いっそここに住みたい、と思えるほど、私の肌に合う感じを受けた。

私もなおさんもきゃたおかさんも、初徳島だ。

たるとさんが気をきかせて、観光地へと案内してくれた。

四国お遍路の一番札所のお寺だ。

立派なお寺で、お遍路さんや観光客がたくさんいた。

境内をめぐり、お土産物屋などをのぞく。

なにもかも初めて見るものばかりで、おもしろかった。

ちょうど昼の時間が近づいてきたので、うどんを食べに行くことになった。

うどんで有名な讃岐は阿波の隣なので、阿波にもおいしいうどん屋があるそうだ。

しかし、地元の人でなければなかなかなそういう情報は得にくい。

案内してもらったのは〈丸池製麺〉という、地元の人が来る、ちょっとディープな感じのうどん屋だった。

讃岐うどんは最近、東京でもいろいろ食べさせるところができていて、私もいくらか食べている。

しかし、本場で食べるうどんには驚いた。

東京のうどん屋には、

「ここがあればもう讃岐まで行かなくていい」

みたいなことをうたっている本格讃岐うどんと称する店が多いが、残念ながらそんなことはない。

やはり讃岐や阿波まで来なければ、この味はない。

うどんは基本的に柔らかい。

柔らかいうどんを敬遠する自称「通」がいるが、そういう人はおいしいやわらかうどんを食べたことがないのだろう。

実際に食べてみると、やたら珍重される「コシがある」という形容ではなく、あえていえば「もちもちしている」という形容があてはまる。

とにかくうまい。

食感も味も香りも絶品だ。

釜揚げしたものをすだちと醤油だけでいただくのがもっともよい。

次に、玉子と醤油をかき混ぜていただくのもよい。

とにかくあっという間にふた玉、いただきました。

ごちそうさま!

徳島市内は川が多い。

橋がたくさんかかっていて、その風景も気持ちいい。

海べりまでわざわざ遠回りしてあたらしい大きな橋を渡ってくれたり、眉山をぐるりと回ってながめたりしながら、市街地へ。

ワークショップ会場の〈仏壇のもり〉に到着。

大きな仏壇屋で、フロアの上階を文化的な行事のために無料で開放している、非常に太っ腹な店だ。

こういういわば「旦那衆」が地方文化を支えているのだが、このような伝統は日本のあちこちからなくなりつつある。

会場は会議などにも使える広いフロアで、椅子を楕円形に配置してもらって準備。

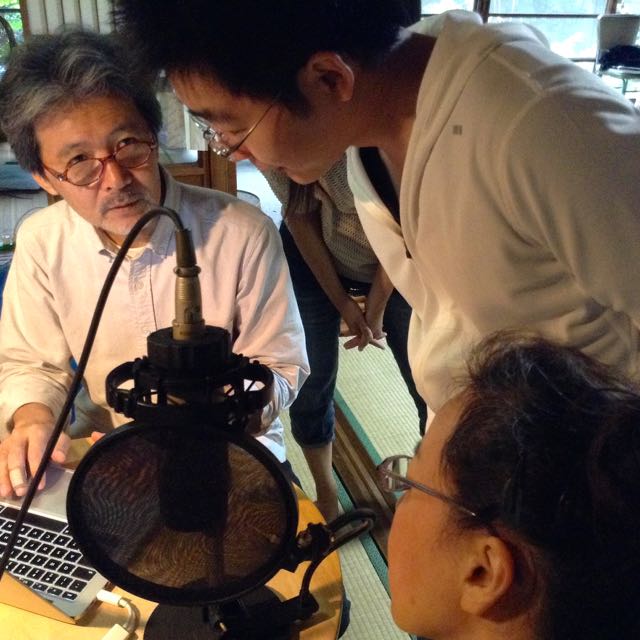

たるとさんと組んで朗読と音楽のコラボをおこなっているギターの福井さんが、音響装置の準備をしてくれていた。

私はこの日、夏風邪で喉をやられて朝から声が出なかったのだ。

朝、起きて、どうしようかと思ったのだが、なおさんが持ってきてくれた「特効薬」の発酵飲料がとても効いたのと、うどんで元気になって、会場に着くころにはだいぶ回復していた。

それでも大きな声で話しつづけるのはつらく、福井さんがマイクを用意してくれて大変助かった。

午後1時から現代朗読特別ワークショップ徳島編がスタート。

参加者は20名くらい。

まったく朗読の経験がない人もいれば、長く朗読をやっていた人もいるし、芝居や音楽をやっている人もいる。

経験度はまちまちだ。

しかしいずれにしても、現代朗読という考えに触れるのはどの人も初めてのようで、ワークが進めにつれ新鮮な反応が返ってきて、私も大変やりがいがあった。

途中の休憩では、参加者の方がわざわざ作ってきてくれた「そば米汁」という徳島の家庭料理をみんなでいただく。

初めていただくものだったが、大変おいしうございました。

現代朗読についての講義、そしてエチュード、呼吸法や発声、そして最後は4つのグループに分かれてもらって実際に群読作品を自分たちで工夫して作ってもらい、発表してもらった。

全グループがおなじ作品「羅生門」の冒頭を使ったのだが、それぞれまったく違う表現にしあがっていて楽しかった。

そして参加者の皆さんもそれぞれ楽しんでくれたようだった。

最後にひとりひとりのお声を聴かせていただいて、私はこの上ない幸せな気分を味わっていた。

徳島の人たちはオープンで、ものおじせず、反応もよく、自由な表現を楽しむ柔軟なマインドを持っておられるようだった。

これを機に、現代朗読の自由で柔軟な活動が始まってくれると、私としては最高のよろこびだ。

午後4時半くらいに修了。

後片付けをしてから、夕食に連れていってもらった店ではおいしいお刺身をいただく。

とくにハモと、ヨコと呼ばれるマグロの小ぶりのやつの刺身が、徳島ではおすすめだった。

夜は、ワークショップにもマスターとママと息子さんの3人が参加してくれた〈豆の木〉というカフェに行き、朗読ライブを楽しむ。

ここではたるとさんが月に1回くらい、朗読と音楽のライブをやっていて、少しずつ自由で気楽な朗読の輪が広がりつつあるとのこと。

この場を中心に現代朗読の輪も広がっていってくれるとうれしいな。

京都や赤穂(以前東京の講座にも参加してくれたさくらさん)から来られた方も地元の人たちに加わって、自由な朗読ライブパーティーとなる。

私はキーボードを弾かせてもらった。

いろいろな朗読が飛びだし、楽しかった。

そして念願の、たるとさんを交えたげろきょメンバーとの朗読パフォーマンス。

これをやるために私はここに来たといってもいいほどだ。

本当に実現できてうれしかった。

午後9時半くらいに解散。

またたるとさん夫妻に車でホテルまで送ってもらって、徳島の初日は終わったのだった。

(2日めにつづく/演出・水城ゆう)